こんな方におすすめ

- 理学療法士は勉強会に行かないといけないの?

- 勉強会に行かなくても評価は下がらない?

- 行かないことで後悔することはある?

職場の方針や周囲の雰囲気に流されて、「勉強会に行かなきゃ」と思い込んでいませんか?

でも本当は休日を削ってまで行くのがしんどかったり、参加しても「この内容、現場でどう使えばいいんだろう」と感じているのではないでしょうか?

勉強会に行かなくても、自分に合った方法で知識を深めていくことはできます◎

ただし、そのままなんとなく流されていると時間もお金も失ったまま、得られるはずの成長のチャンスを逃してしまいますよ。

この記事を読むことで自分に合った学び方が見つかり、焦らず自信を持って前に進むきっかけになります。

理学療法士は勉強会に行かなくてもいい?【良い】

「勉強会に行っていない自分って、やる気がないと思われるのかな……」

そんなふうに不安を感じているのではないでしょうか?

結論から言えば、理学療法士は必ずしも勉強会に行く必要はありません。

勉強会に参加しなくても日々の臨床での経験や信頼できる先輩との対話、書籍や文献での学びを通じて、必要な知識はしっかり身につけられます。

むしろ、自分のペースで学びを深める方が負担なく継続でき、現場での実践力につながることも◎

大切なのは、「行く・行かない」ではなく、「どう学ぶか」ですよ。

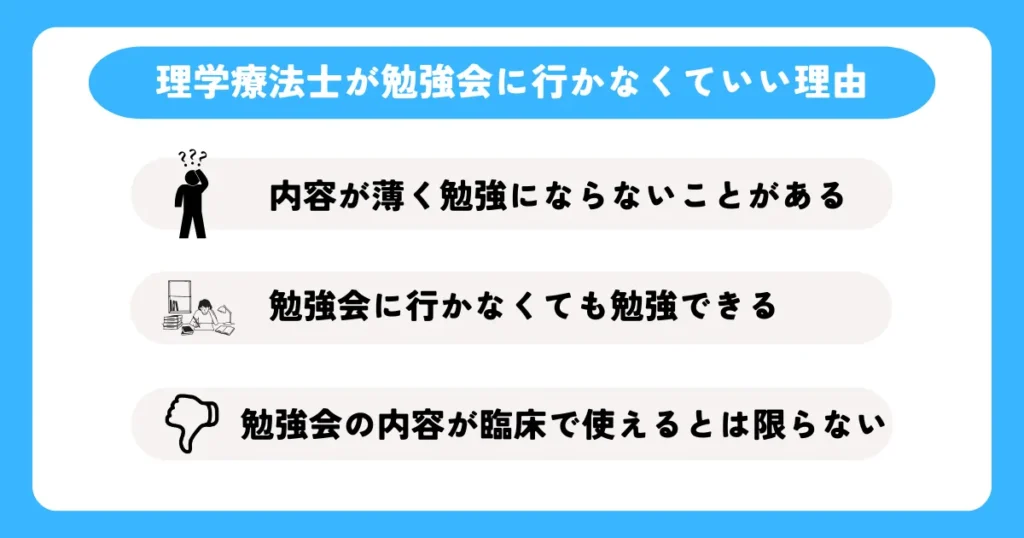

理学療法士は勉強会に行かなくてもいい理由

中身の薄い勉強会もあり、効果が限定的だから

理学療法士の中には、「せっかく参加したのに、あまり意味がなかった」と感じた経験がある方も少なくありません。

つまり、すべての勉強会が有意義とは限らないということです。

特に経験が浅いうちはどの勉強会が良いのかを見極めるのが難しく、内容が薄いものに参加してしまうリスクも。

- 感覚的なことしか教えてくれず、臨床で使える内容がほとんどなかった

- 理論の説明が浅く、根拠もあいまいで納得できなかった

- 資料の内容が古く、すでに知っていることばかりだった

質の低い勉強会に当たってしまうと、モチベーションも学習効率も下がってしまいます。

だからこそ、参加するかどうかを見極める目を持つことが大切◎

焦って何でも参加するより自分に合った学び方を選んだほうが、結果的に知識も深まります。

現役理学療法士

なみてい

じゃあ、どんな勉強会に参加すればいいの?

「どんな勉強会に参加すれば良いのかわからない」「この勉強会ってどうなんだろう…」

と悩んだ時は勉強好きな先輩に聞くのがおすすめ◎

実際、私も「こういう内容を学びたい」と先輩に伝えたら、色々と勉強会について教えてくれました。

もちろん、この勉強会は行かなくて良いというのも教えてくれましたよ。

もし、身近にそういった先輩がいないのであれば勉強会の口コミを調べてみましょう!

勉強会に行かなくても、学ぶ方法はあるから

「勉強会に行かないと、成長できないのでは?」

そう感じる方もいるかもしれませんが、実際はそうとは限りません。

勉強会に参加しなくても、知識や技術を身につける手段はたくさんありますよ。

大切なのは、「自分にとって一番身につきやすい方法で学ぶこと」です。

- 経験豊富な先輩に相談し、一緒に介入してもらう

- 実際の患者に似た症例を、文献や本で自分で調べる

日々の業務の中で感じた疑問をすぐに調べて解決するのが1番身につきます。

勉強会だけが学びの場だと決めつけてしまうと視野が狭くなってしまうこともあるので注意です。

大切なのは学ぶ手段ではなく、学び続ける姿勢を保つことですよ◎

勉強会で得た知識が臨床で使えるとは限らないから

勉強会で新しい知識や技術を学んでも、実際の現場でそれがそのまま使えるとは限りません。

患者の状態は人それぞれであり、マニュアル通りに進むケースのほうが少ないからです。

学んだ知識が活用できないと、時間と労力をかけた意味が感じられずモチベーションも下がってしまいますよね。

- 習った技術を使う症例がそもそも自分の担当にいなかった

- 理論は理解できても、患者にどう応用すべきかが分からなかった

- 教科書的すぎて現場のリアルとはかけ離れていた

このように、勉強会の内容が現場と一致しないことはよくあります。

だからこそ、自分の今いる環境に必要な学びは何かを見極める力が大切になります◎

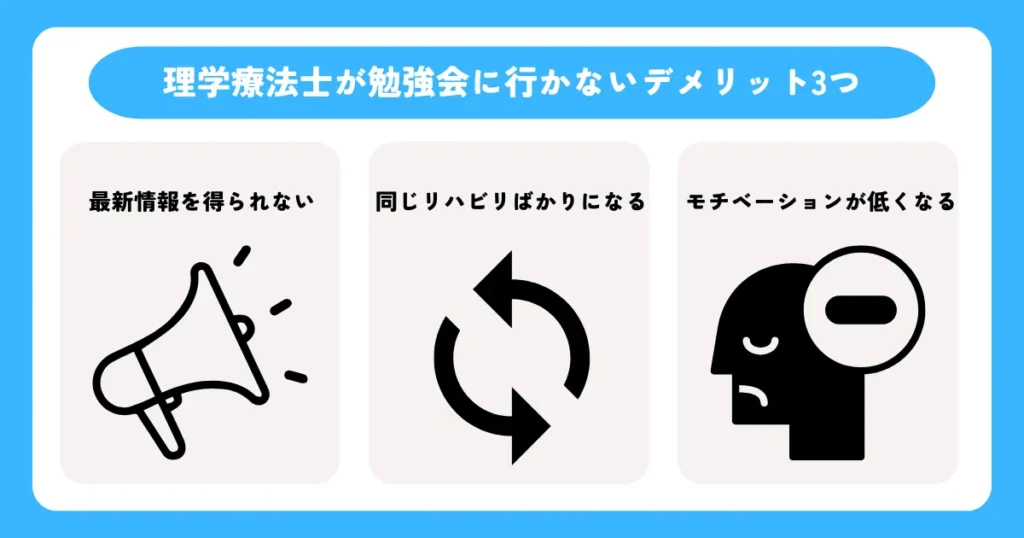

理学療法士が勉強会に行かないデメリット3つ

デメリット① 最新の知識や技術を得る機会が減る

常にアップデートされる知識や技術を取り入れていくことで、より良いリハビリが提供できるようになるから。

- 評価法が変わってしまっている

- 新しい治療法で高いエビデンスが確立されている

- 他施設で導入されている先進的な取り組み

これらの情報を知っているだけでも、臨床での選択肢が広がります。

このように、勉強会に行かない選択には最新知識から距離を置くことになるというリスクも含まれていますよ。

現役理学療法士

なみてい

知識のアップデートとは?

「自分が学生だった頃と評価方法や検査方法が変わっている」というのはあるあるです。

数年もすれば教科書も変わり内容も変わっています。

そういった内容に出遅れなためにも、勉強会などで最新の情報をキャッチすることは大事ですね。

デメリット② 他施設の事例や技術に触れる機会が減ってしまう

勉強会では普段の職場では知ることのできない、他の病院や施設の事例や取り組みを知ることができます。

閉鎖的な環境での仕事が続くと、自分の考え方や技術が偏っていくリスクがあります。

- 同じ介入を繰り返してしまい、新たな視点が得られない

- 自分の職場の方法しか知らず、改善のアイデアが浮かばない

- 他施設では常識のような工夫を自分はまったく知らなかった

このように、外の事例を知らないことで損をしているケースも少なくありません。

自分の殻に閉じこもってしまわないためにも、定期的に外の事例や考え方に触れることはおすすめ◎

現役理学療法士

なみてい

職場ごとの考え方とは

特に一つの職場でしか働いたことがない場合は、その職場の考え方や思想が当たり前になってしまいがちです。

勉強会に参加すると、「そんな方法があったのか」「そういった考え方もあるな」という風に刺激になりますよ。

デメリット③ モチベーションを維持できないこともある

勉強会に行かないと外からの刺激が減り、仕事へのモチベーションが下がることがあります。

とくに同じような症例を毎日淡々とこなしていると、学びのきっかけや向上心を持ちづらくなってしまいます。

新しい情報や他人の考えに触れることは、刺激になり、やる気の維持にもつながる大切な要素です。

- 変わり映えしない日々の業務で働く意欲が落ちていく

- 新しい勉強を始めようと思えなくなる

- 3年間も同じ内容のリハビリを続けている

- 経験年数だけが増え、下のスタッフに教えるにも教えられることがない

勉強会には、「行くことで気持ちが引き締まる」「新しい刺激をもらえる」といった精神的なメリットもあります。

だからこそ、自分の中のやる気を保ち続ける手段として適度な外部刺激が必要なのです。

現役理学療法士

なみてい

後輩に何も教えられるものがない!

経験年数が増えてきて勉強会にも参加しない日々がすぎると、後輩指導の場面で苦戦することがあります。

後輩が患者の治療に対して相談してくれても、知識を活かして教えてあげることができません。

そうなれば、後輩からの評価も低く頼りない先輩に…。

勉強会に行って勉強する必要はありませんが、自身の知識はアップデートしておくべきでしょう。

勉強会に行かない理学療法士のメリット3つ

メリット① お金がかからず生活コストを抑えられる

理学療法士の給料は他の医療職と比べても決して高いとは言えません。

| 年収 | 月収 | ボーナス | |

|---|---|---|---|

| 理学療法士 | 432.52万円 | 30.09万円 | 71.44万円 |

| 全産業平均 | 506.94万円 | 34.67万円 | 90.9万円 |

手取りは20万円台という方が多いでしょう。

そのため、勉強会への参加費や交通費が家計に響くという理学療法士は少なくありません。

勉強会を控えることで、そのぶんの出費を大きく抑えることができ生活の安定にもつながります。

- 参加費:5,000〜10,000円ほどが一般的

- 交通費:開催地によっては往復で数千円〜

- 宿泊費:泊まりがけの場合、1万円以上かかることも

- 懇親会費:任意とはいえ3,000円〜5,000円の出費になることも

これらを毎月参加していれば、年間で10万円以上の出費になることもあります。

とくに若手や子育て中の主婦層にとっては家計に与える影響も大きいため、参加を見送る選択は十分合理的。

メリット② 休みの日を完全にプライベートに使える

勉強会の多くは土日や祝日といった貴重な休みに開催されます。

そのため、参加を続けていると「せっかくの休日がまったく休めない」と感じてしまう人も少なくありません。

勉強会に行かないことで、心身ともに休める時間や自分や家族との時間をしっかり確保できるという大きなメリットが◎

- 小さな子どもがいる家庭で休日は家族と過ごしたい

- 休みの日ぐらいのんびりしたい

- 趣味や副業の時間を大切にしている

忙しい毎日の中で、まとまった休みが確保できることはパフォーマンスの維持にも繋がります。

常に「学ばなきゃ」と気を張っていると、逆に疲れやすくなってしまうことも。

プライベートの充実こそが、長く理学療法士として働き続けるためのポイントになるでしょう。

メリット③ ストレスやプレッシャーから解放される

勉強会に参加すること自体が、ストレスやプレッシャーの原因になっている人もいます。

たとえば「行かされている」「周囲が行っているから自分も」といった義務感での参加は、学びよりも心の負担のほうが大きくなってしまいがち。

勉強会に行かない選択をすることで他人と比べることなく、自分のペースで学びを続けられる精神的なゆとりが得られます。

- 内容が難しくて理解できず、ついていけない自分に嫌気がさした

- 意識の高い人ばかりで、自分だけ浮いているような感覚があった

- 発言や実技を求められる空気が苦手で、緊張して疲れてしまった

無理にまわりに合わせてストレスを溜めるより、必要なタイミングで学ぶほうが結果的に成長につながります。

自分にとって心地よく納得できる学び方を選ぶことが、長く理学療法士として働くうえで大事ですよ◎

勉強会に行かず知識をアップデートする方法は?

「勉強会に行かないと、知識が古くなるのでは?」

そんな不安を感じているのではないでしょうか。

でも実は勉強会に参加しなくても、日常の中で知識をアップデートする方法はたくさんあります◎

大切なのは自分に合った学び方を見つけて、継続できる環境をつくること。

- 経験豊富な先輩に相談し、一緒に介入してもらう

- 今担当している患者に似たケースを文献・書籍で調べる

- 院内の勉強会に参加して質問する

自分の働く環境やライフスタイルに合った学習方法を取り入れることで、無理なく成長を続けることができますよ。

勉強会に行かなくても「勝ち組」理学療法士になれるのか?

結論から言えば、勉強会に行かなくても活躍している理学療法士はたくさんいます。

大切なのはどこで学ぶかよりも、どう学び、どう活かすかという「姿勢」です。

むしろ、日々の業務の中で必要なことを主体的に学び続けている人のほうが、実践力のあるPTになっている印象もあります。

「では、どうすれば“勝ち組”と呼ばれる理学療法士になれるのか?」

詳しくは以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

よくある質問

勉強会に行く人・行かない人の割合はどれくらいですか?

私の周りのPTは若手の時に1,2回参加して、そのあとは参加しないというセラピストが多かったです。

また、子育て中の主婦層などは、家庭との両立を優先し、ほとんど行かないケースもあります。

理学療法士で勉強しない人は評価が下がりますか?

明確に評価が下がるわけではありません。

しかし、上司によっては「向上心がある・ない」と判断されることもあります。

とはいえ、評価軸は学習意欲だけでなく、業務の正確さや人間関係の構築なども含まれます。

理学療法士の勉強はなぜ難しいと感じる人が多いのですか?

抽象的な理論と、実際の現場の差にギャップを感じるからです。

「知っていること」と「できること」の違いが大きく、知識を臨床で活かすには経験が必要になります。

この差を埋めるまでに時間がかかるため、難しいと感じる人も多いです。

理学療法士が個人経営をするのは難しいですか?

可能ですが、リスクもあります。

開業には専門知識だけでなく、経営力・集客力も求められます。

十分な準備と計画があれば不可能ではありませんが、安定性を確保するのは簡単ではありません。

リハビリ職でボーナスがある職場とない職場の違いは?

病院勤務は支給されることが多く、訪問リハなどは年俸制のところもあります。

施設でもボーナスがあるところは存在しますが、事業所の規模・経営状態によって差が大きくなります。

まとめ

- 昇給や評価に直結しないことが多い

- 中身の薄い勉強会もあり、効果が限定的な場合もある

- 現場で学ぶ方が身につくケースもある

- 勉強会で得た知識が臨床でそのまま活かせるとは限らない

- 最新の知識や技術に触れる機会が減る

- 他施設の取り組みを知るきっかけが少なくなる

- モチベーションが維持しにくくなることがある

- 勉強会にかかる出費(参加費・交通費など)を抑えられる

- 休日をプライベートに使い、心身をしっかり休めることができる

- 他人と比べるストレスや空気に飲まれるプレッシャーから解放される

- 信頼できる先輩に相談して一緒に臨床に入る

- 現在の症例に関する文献・書籍でのピンポイント学習

- SNSやYouTube、電子書籍などで自分のペースで学習

- 院内カンファレンスや情報共有会を活用する

- 日々の臨床を活かした実践的な学びが評価につながる

- 勉強会に行かなくても、自主的な学習と貢献で信頼される

- 成長マインドを持ち、自分なりの学び方を確立することが重要

参考資料